赌博成性,是病还是罪?博彩吧

一位赌民分享她的经历和困惑:

她花了15个小时坐在老虎机前,被烟雾呛到,饥肠辘辘,感觉膀胱剧痛,而且臀部疼痛难忍。然而,她却仍不想离开这台机器。

期间她短暂去了趟厕所,让服务员帮忙看管机器。她在镜子里看到了自己的脸:被烟雾熏黑,陷入了一种绝望的状态,甚至连上厕所和回家的能力都丧失了。

她继续玩下去。

一位61岁的女性在戒赌网站上提问:为什么会陷入这种麻痹的状态?为什么在这台机器面前,时间、责任心、逻辑甚至运动能力都被削弱到零?

网站上有人给予了答案:老虎机就像人类版的斯金纳箱。

斯金纳被认为是20世纪最有影响力的心理学家之一。在上世纪中,他列出了奖惩强化学习的一些基本原则,例如在“斯金纳箱”中。在这个环境中,大鼠被隔离并操作杆与提供食丸的装置相连。当大鼠触发操作杆时,食丸就会滚落。经过几次尝试后,大鼠学会了不断按压操作杆以获得食丸。狡猾的部分是,并不是每次按压操作杆都会得到食丸,而是随机的奖励效果最为强烈。有时什么都没有,有时却获得了一大堆。

这是老虎机的运作模式,这近乎是绝佳的隐喻:大鼠建立了自身行为(压杆动作)和奖赏(食丸)的联系,但不知道自己什么时候得到食丸,一遍一遍地按压操作杆,精疲力尽、饥肠辘辘、毛发蓬乱。

在人类历史上,赌博经历了数千年的形式演变,但内核始终不变:人们将有价值的东西置于风险之中,以期获得更大的价值。

直到今天,在一些国家和地区,赌博仍然以正常化、广泛且容易获得的形式存在。

但赌博不是一项普通活动,过度赌博可能是一种精神疾病,是一项长期被忽视且研究不足的公共卫生问题。一部分出现严重赌博问题的人被称为病理性赌博患者,研究比较了长期陷入赌博问题的人与普通人的大脑结构功能,负责处理奖赏信息、冲动控制、权衡风险和做出决策的脑区都存在不同。

根据世界卫生组织的数据,成人赌博障碍的患病率在 0.1% 和 5.8% 之间变化。赌博严重影响个人健康、财富和人际关系,它影响家庭和社区,甚至使个体陷入终生的缠斗。

是病人

在人类历史的大部分时间里,经历过赌博不良后果的人大多与道德败坏、暴力、失业、负债、离婚、犯罪等词语联系在一起。

但对于精神科的医生来说,走进诊室的赌徒也有可能是病人。

在最新的DSM-5(精神障碍诊断与统计手册第5版)中,病理性赌博被归为“物质及相关成瘾障碍”,这一决定引出了“行为成瘾”的概念,即在没有外源性的药物给予时,人们仍可能强迫性地、异常地参与某种行为。

一些研究发现,核磁功能影像下,病理性赌博者的脑区和正常人的呈现不同。

“对于奖赏获得激活的方式不太一样。奖赏环路里有两个脑区,一个是腹侧纹状体,另一个是前额叶皮质,长期赌博的人在做赌博游戏时,相关脑区的激活比正常人低,似乎只有更多赌博行为才能获得足够快感,”北京脑科学与类脑研究中心联合主任罗敏敏说。

还有一些研究证据显示,在比较了有赌博问题的人和没有赌博问题的人之间的大脑结构和功能时,负责处理奖赏信息、冲动控制、权衡风险和做出决策的脑区都有所变化,但这些证据尚处在早期研究阶段,报告结果并不一致。

在PET成像测量大脑中多巴胺释放情况时,服用同样的安非他命(毒品),有赌博问题的人会释放更多的多巴胺。

临床医生报告,病理性赌徒并不仅仅是追寻金钱,更多是追求一种被唤醒的欣快状态,类似可卡因或其他刺激性药物带来的快感。他们描述这种“冲动”,其特征是手心出汗、心跳加快、恶心或反胃。为了追求快感,他们甚至会几天不睡觉、不进食、忽视身体的其他需求。临床医生们描述了渴望和耐受性的存在 ——需要进行越来越大的赌注或者承担更大的风险以产生所需的兴奋程度。

还有一些病理性赌徒对兴奋或行动不那么感兴趣,他们追求麻木和遗忘,就像一部分酒依赖患者曾报告的,他们希望获得片刻的“宁静”。在多项研究中,许多人报告了赌博中经历了健忘症发作、恍惚和解离状态。

并非所有赌博都是病理性赌博,一些人出于社交或娱乐原因进行赌博,他们通常不会冒着超出自己承受能力的风险,并且很少沉迷。但对于另一些人来说,只要跨过赌博门槛,就进入了问题赌博的范围,甚至可能发展成病理性赌博。

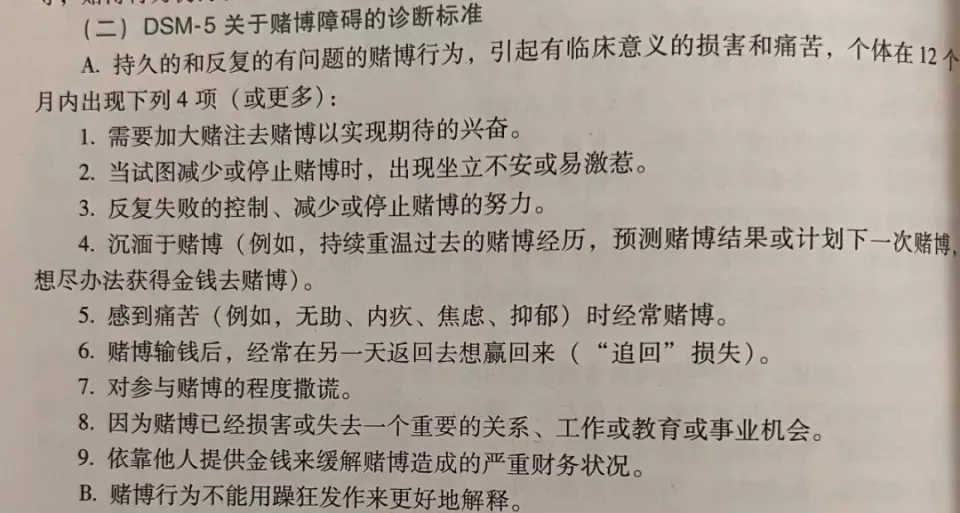

据统计,普通人群病理性赌博的终身患病率为0.4%2.0%。但在中国医生的观察里,病理性赌博的样本非常少见。医生进行临床判断时,最易操作的是DSM系统的诊断标准,对照相符合的症状,12个月内出现4项或更多,标注严重程度,同时结合社会功能受损情况综合判定。

“就诊率很低,因为在中国大陆,大家一开始不认为这是一个很大的问题,直到造成重大经济损失、或者家庭分崩离析,患者或者患者家属才会来到诊室,这也意味着,走进诊室的病理性赌博病人大多是中重度患者。”在北大六院精神科主治医师范滕滕的诊室里,每年就诊的成瘾类患者以酒依赖患者最多,而病理性赌博患者在所有就诊的成瘾类患者中,比例不足1%。

2013年,山东省精神卫生中心李仁军和刘炳伦等人曾在济南、潍坊、聊城三地福利彩票销售点发放问卷,根据DSM-4(精神疾病诊断与统计手册第四版)病理性赌博的诊断标准,检出率为5.1%。

综合研究和医生们的观察,病理性赌博多为青少年和成年早期男性(1830岁居多)。男性开始赌博者多见于青春期,女性开始赌博者多见于中年以后。

同时,医生也发现,单纯的病理性赌博患者较少,大多数病理性赌博患者存在共病现象。2008年的一项美国研究发现,76.3%的赌博障碍患者同时存在物质使用障碍,这一比例是普通人群的5.5倍。严重抑郁症和心境恶劣均高3倍左右,躁狂症患病率高8倍。患广泛性焦虑障碍、惊恐障碍、特定恐惧症的风险高3倍左右。且在所有成瘾问题中,赌博成瘾者尝试自杀的比例高达20%。

除了心理问题,病理性赌博者比常人更容易出现窦性心动过速、心绞痛等躯体疾病。这并不难以理解,范滕滕说,“在赌博的过程中,如果对赌徒实施心率、血压监测,会发现变化幅度很大,尤其在赌博结果将要出来的时候。如果一个人老是处于这种较为紧张的状态,导致心脑血管疾病意外的发生概率也会升高。”

病理性赌博存在遗传易感性。20%的患者中一级亲属存在病理性赌博。

但存在天生的赌徒吗?赌徒到底是天生脑部结构和正常人不一样,还是后天形成?

神经生物变化反映出的,是部分易受个体脆弱,容易受赌博影响侵害,还是因为有害赌博导致的结果,谁为因果还不清楚。“目前很多研究都是对长期赌博者做的终点研究,但缺乏长期跟踪性的研究,”罗敏敏说。

“成瘾被认为是一种病理性的强化学习,无论是毒品或者赌博成瘾或其他相关行为的成瘾,都涉及到多巴胺的过度释放,在多巴胺释放之后,会有行为强化的功能。”

罗敏敏举例解释,“我们常说守株待兔,比如一只兔子跑过来,‘咚’,撞死了,拿着兔子获得了一个奖赏。这个奖赏往往是没有预料到的,这种时候,奖赏通路回激活,呈现三个特点,存在所谓的快感;提高行为的动机;强化学习,未来可能做更多同样的事情获得更多的奖赏。”在守株待兔这个例子中,获得兔子的奖励就强化了守株的行为。

“很多时候,我们会尽量做对的事情获得更多奖赏,避免惩罚。博彩招聘正常的情况下,如果重复几次行为之后,没有获得奖赏,行为就会消退。但是,如果强化学习太强,即使知道错了,不会获得奖赏,还坚持做同样的事情,就会出现所谓的成瘾性病理性的记忆。”

从神经生物学的观点看,行为成瘾和化学物质成瘾有着某种共同的生物学机制。比如毒品,可卡因或者吗啡,直接作用于脑内细胞的某种受体之上,导致多巴胺的大量释放。但行为成瘾更多是某种行为导致奖赏环路的过度激活。

在生理因素之外,关于如何对赌博上瘾的问题,人们将视线投放在社会环境因素之中。比如赌博介质的可接近性(智能手机、电脑)以及赌博业的环环设置。

“多巴胺的释放受到两个方面的影响,一个是获得奖赏的价值,另一个是奖赏预期的不确定。”

罗敏敏说,如果对奖赏有很强烈的预期,那么多巴胺的释放会越来越低。如果奖赏变得不确定,那么多巴胺将发生巨量的变化。因此,赌场会把奖赏获得设计得随机不确定。尤其新的电子赌博机器出现,几率变得更为迷惑、不可捉摸,像是一种“有意制造的不可计算”。

这也是人们谈到赌博机的“诱惑力”所在,它与神秘、兴奋、冒险紧紧绑定。甚至赌博机会营造一种“近失”的体验感。以“老虎机界的亨利·福特”为例,这位Herbert Stephen Mills在改造机器时,扩大了视窗的范围,玩家能够看到中奖线上下两行的图案,产生“差一点点就赢了的感觉”。

“奖赏环路的激活,讲究环境的突出,跟周边的不一样,跟日常生活场所的不一样,颜色、声音都比较强烈。甚至,赌场也会增加社会学习的效果,比如身边持续不断有人喊‘中了’,营造‘他能做到我也能做到’的刺激,”罗敏敏说,“提到多巴胺的释放,外界的刺激和动机往往会联系在一起,如果环境的刺激和你日常的环境刺激一样,行为很容易消退。博彩博览会但场景如果不太一样,刺激比较强,但又不是那么刺耳的环境,效果是非常有效的。”

纽约大学文化人类学副教授娜塔莎·道·舒尔在《运气的诱饵》一书中整理了拉斯维加斯赌场环环精巧的设计,比如通过空间、气味、灯光、音乐、机器的视觉刺激等等,尽可能把游客吸引到机器前,并让他不断持续地玩下去。

范滕滕对临床上发现的病理性赌博患者进行了总结,“网络赌博更容易导致成瘾”。调查研究予以了支持,19%28%的在线赌徒表示在网上花钱更容易,15%的赌徒认为,这种形式比实体赌博更容易上瘾。

“首先是操作的便利性,不出门就可以通过手机实施行为;还有隐蔽性,在很多地区,赌博是法律禁止的,但是网络赌博极其隐蔽,被发现和处罚的概率很低。数字化的赌博筹码也更容易让人忽视经济损失。”

在《运气的诱饵》一书中,赌徒自称“鼠民”,就像斯金纳箱里的大鼠,用肉身冲击着结构精巧的赌博业设计,精疲力竭地等待着下一颗坠落的食丸。

个人问题还是社会问题?博彩吧

在关于赌民的田野调查中,我们常会看到苦苦挣扎着的身影,“身体好像是别人在控制,你自己只是搭便车的”,他们需要时刻保持警惕,远离赌博机、博彩站、甚至手机、电脑,“拿点什么或者把手插进兜里。”

在中国大陆,一部分病理性赌博患者缺少应对手段,难以维持社会、工作、家庭的正常功能。在医疗系统内部,诊疗-康复也是困难重重,治愈率并不高。

范滕滕告诉我,在中国大陆,对于物质成瘾,有着规范的治疗流程方法,但对于行为成瘾,比如赌博障碍、游戏障碍等等,并没有统一的规范流程和标准,大多采用个体化的综合治疗方案,结合患者自身疾病状况,采用心理行为治疗、药物治疗,物理治疗等方式。

目前不管是美国FDA,还是中国,都没有批准具有治疗病理性赌博适应症的药物。在临床中,一部分医生会使用阿片受体拮抗剂(如纳洛酮、纳美芬)。此外,医生们同时也会使用一些情感稳定剂和抗抑郁剂,主要针对患者存在的情绪障碍问题。

一些研究试图讨论丘脑底核深部脑刺激(STN-DBS)的可行性,将电极植入丘脑底核以增加神经传递,改善精神行为现象或运动行为。

但这项技术运用于赌博成瘾中,目前还存在争议,范滕滕告诉我,“如果我们知道单一的靶点,给予相应的刺激更能解决问题,但成瘾现象可能涉及多个神经环路和多个脑区,甚至很多研究的结果并不一致,因此这项治疗还处于探索阶段。”

研究者和医生们大多会提到心理治疗,这也是最常用的一线治疗方法。国外的随访发现,一些心理治疗的效果可以保持至之后两年。其中包括认知行为疗法、厌恶与想象疗法、自助法(比如最普遍的戒赌者互诫会)、家庭治疗等。但在国内,目前缺少好的样本和研究数据。

范滕滕说,“尤其在家庭治疗中。家庭往往会把赌博者推出家门,因为他导致了家庭经济的重大损失。有的时候,病人被送进医院,家属把离婚协议也同时送来了。作为一名患者,如果没有家庭社会的支持,康复效果并不乐观。”

范滕滕遇到的许多患者,在医院中系统治疗后得以缓解,出院之后,如果没有建立很好的家庭支持系统,也没有其他的兴趣爱好替代获得这种快感的不良方式(赌博),当他们回到现实社会中,回到原来的工作学习岗位、原来的家庭系统,很容易再次回到之前的行为模式里。

对于医生来说,从患者治疗-康复的角度,理想的情况是,家人和社区能以更客观科学的态度理解赌博成瘾,不把赌博行为单纯归咎于道德或者自控力的问题,从疾病学去理解和定义,“一种脑部疾病”,这可能更有利于赌博障碍患者的全面康复。

但诊室之外,大众或远或近地感知着赌博带来的严重震荡。仅从金钱角度衡量,据世界卫生组织的估计,仅2016一年,全球参与赌博的玩家因赌博而损失的金钱数量总计约达4000亿美元。博彩博览会除此之外,赌博还延伸出一系列刑事犯罪问题,诈骗、故意伤害、杀人等等。

在赌博作为“行为成瘾”被纳入精神疾病分类系统后,一种担忧诞生了:是否有人会以疾病为借口和托词,对与赌博相关的刑事犯罪开脱?

这种担忧有其合理的一面。在1994年的DSM-4中,有一项警示说明:出于临床和研究目的,将病理性赌博或恋童癖等诊断类别纳入其中,并不意味着该病症符合构成精神疾病、精神障碍或精神残疾的法律或其他非医学标准。从某种程度来说,这削弱了病理性赌博和恋童癖在法律中的免责价值。

长期以来,赌博都被视作“个人的选择”,但作为一项公共卫生问题,赌博一直存在忽视和研究不足的问题。娜塔莎·道·舒尔引用了澳大利亚一个独立联邦委员会的陈述:赌博者很多是普通的消费者,他们经历的问题,既是这些消费者自身特质的结果,也在同样程度上是赌博游戏采用的技术、这些游戏的可及性、赌场的行为的结果。

惩戒之外,我们以什么视角看待赌徒,如何理解赌博的冲动与上瘾,如何给予帮助和支持?可以预见的是,争议可能会持续很长一段时间,社会价值观念还需要更多的校准与平衡。